|

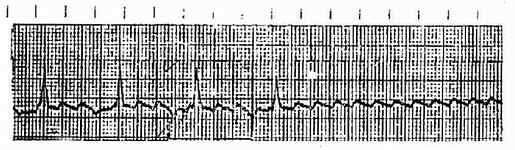

4.同步直流电复律 上述方法治疗无效时,可考虑同步直流电复律。但洋地黄中毒所致的心动过速及有低血钾者不宜用电复律治疗。 5.有条件者可单独或与药物合用经食道或直接心脏起搏,用超速刺激或短阵猝发刺激终止心动过速。 6.频繁发作而药物治疗预防无效者可考虑在电生理标测基础上,进行心内膜导管消蚀、射频或手术阻断折返径路。 (二)预防复发 发作频繁的病人,可选用能控制发作的药物口服,如异搏定,心律平、或胺碘酮口服期维持。并应避免发作的诱因。 二、室性阵发性心动过速 (一)急性发作的治疗 室性阵发性心动过速可引起严重的血液动力学障碍,甚至可发展为心室颤动,因而必须处理。 1.治疗诱因及原发病 2.药物治疗首选利多卡因50-100mg,稀释后缓慢静注,有效以后1-4mg/分,静滴维持。也可用胺碘酮150-300mg溶于10%葡萄糖液250ml静滴。亦可选用普鲁卡因酰胺、安搏律定、双异丙吡胺及心律平等。洋地黄中毒所致者,用苯妥因钠150-250mg溶于注射用水20ml中缓慢静注,必要5-10分钟后再予100mg。在高度房室传导阻滞或病态窦房结综合征基础上发生的室性心动过速。宜用异丙肾上腺素0.5mg%,静脉滴注。 3.有条件者,可单独或与药物合用经食道或直接心脏起搏,用程序刺激超速起搏或短阵猝发刺激终止心动过速。 4.电学疗法 ①同步直流电复律;病情危急时,应在利多卡因1-2剂无效后立即应用同步直流电复律。②顽固性室速可用直流电或射频导管法消融治疗。 (二)预防复发 发作终止后,可选用能够控制发作的药物口服,以防止复发。 心房扑动与心房颤动(Atrial Flutter and Atrial Fibrillation) 心房扑动与心房颤动是发生于心房内的、冲动频率较房性心动过速更快的心律失常。当心房异位起搏点的频率达250-350次/分,心房收缩快而协调为心房扑动。若频率>350次/分且不规则时,则为心房颤动。两者均可有阵发性和慢性持续型两种类型。 病因 心房扑动与颤动的病因基本相同,最常见者为风湿性心脏病、二尖瓣狭窄、其次是冠心病、甲亢性心脏病、心肌病(包括克山病)、心肌炎、高血压性心脏病。其它还有缩窄性心包炎、病态窦房结综合征等。少数阵发性房颤找不到明显病因,称特发性房颤。近年来有人认为可能与病毒感染或传导组织退行性变或植物神经功能不稳定等因素有关。 发病机理 心房扑动与颤动的发病机理:主要是折返激动及异位起搏点自律性增高,而以多发性折返或微型折返激动学说较为合理。 临床表现 对血流动力学与心脏功能的影响及其所引起的症状,主要取决于心室率的恢复及原来心脏病的轻重。阵发型或持续型初发时心室率常较快,心悸、胸闷与恐慌等症状较显著。心室率较接近正常对循环功能影响较小,症状亦较轻。快速心房颤动,左房压与肺静脉压急剧升高时可引起急性肺水肿。心房颤动发生后还易引起心房内血栓形成,部分血栓脱落可引起体循环动脉栓塞。 心房颤动主要体征是心律绝对不规则,心音强弱不等,患者脉搏次数显著少于心搏数,称为脉搏短础。心房扑动时心律可规则或不规则、视心房与心室传导比例而定,若规则地按比例传导如3:1或6:1等。则心室律规则。 心电图 一、心房扑动 ①P波消失、代以形态、间距及振幅绝对规则,呈锯齿样的心房扑动波(F波)。频率每分钟250-350次。②最常见的房室传导比例为2:1,产生每分钟150次左右快而规则的心室律,其次是4:1的房室传导比例,形成每分钟70-80次的心室率。有时房室传导比例不恒定,引起不规则的心室律。③QRS波群形态多与窦性心律相同,也可有心室内差异性传导。(图3-3-10)

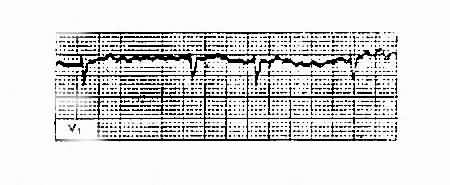

图3-3-10 心房扑动 二、心房颤动 ①P波消失,代以形态,间距及振幅均绝对不规则的心房颤动波(f波),频率每分钟350-600次;②QRS波群间距绝对不规则,其形态和振幅可常有不等。(图3-3-11)

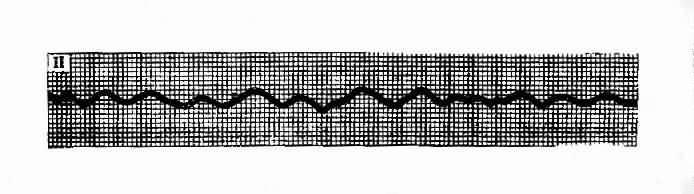

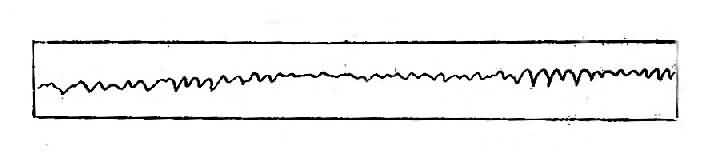

图3-3-11 心房颤动 治疗 心房扑动与心房颤动,除针对病因和诱因治疗,应注意心室率的控制,异位心律的转复以及复发的予防。 一、心房扑动 发作时心室率快的,宜用洋地黄治疗。一般应先用西地兰静脉注射,使心室率控制在每分钟100次以下,若心房扑动持续,宜考虑同步直流电或奎尼丁转复。心房扑动电复率成功率达95%以上,而且所需电能量较小,较使用奎尼丁安全,有条件的宜首先使用。口服奎尼丁或胺碘酮也可能终止其发作,反复发作者,需长期服奎尼丁或胺碘酮预防。 二、心房颤动 (一)急性房颤 首先应针对原发病治疗。心室率快且症状明显,首选西地兰静脉注射以减慢心室率,部分患者用西地兰可转复为窦性心律。若症状仍严重,则可行电复律治疗。无严重的心血管损害时,可选用洋地黄、钙通道阻滞剂或β阻滞剂可以延长房室结的不应期,减慢房室传导,往往能有效地降低心室率。 (二)慢性房颤 心房颤动使心排出量明显减少,如能转变为窦性心律则对病人有利。但无论是电复律或药物复律都有一定的危险,且复律后还必须长期服药维持,复发率高。因此,在考虑复律时,须根据病人具体情况,估计复律的成功率和维持窦性心律的可能性,权衡利弊而作出决定。 复律后可用奎尼丁或同类药物预防复发。如复律不成功或房颤复发,则以钙拮抗剂,β阻滞剂,或洋地黄控制心室率。 心室扑动与心室颤动(Ventriculer Flutter and Ventriculer Fibrillation) 是最严重的心律失常。心室扑动时心室有快而微弱无效的收缩;心室颤动时则心室内各部分肌纤维发生更快而不协调的乱颤,两者对血液动力学的影响均等于心室停搏。 病因及发病机理 常见的有急性心肌梗塞、严重低钾血症、药物如洋地黄、奎尼丁、氯喹等的毒性作用;心脏手术、低温麻醉以电击伤等。 发病机理与心房扑动及颤动相似。 临床表现 心室扑动与颤动,一旦发生,病人迅即出现心脑缺血综合征(即Adrms-Stokes综合征)。表现为意识丧失、抽搐、继以呼吸停止。检查时听不到心音也无脉搏。 心电图 心室扑动表现为规则而宽大的心室波,向上和向下的波幅不等,频率为每分钟150-250次(图3-3-12)。心室颤动则表现为形态、频率及振幅均完全不规则的波动,频率为每分钟150-500次。(图3-3-13)

图3-3-12 心室扑动

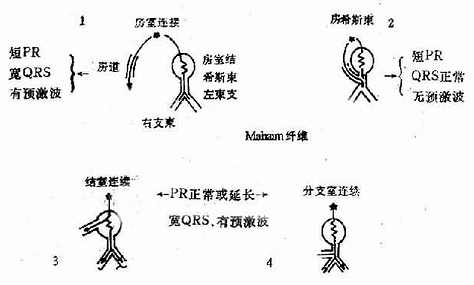

图3-3-13 心室颤动 图中可见形状和振幅不同的不规则波动,频率约为320/min,分不清QRS与T波 治疗 应立即就地进行心肺复苏的抢救,病人取平卧头低位,以掌根在心前区胸骨下端拳击2-3次后,继以胸外心脏按压及进行口对口对鼻的人工呼吸,并尽快建立有效的呼吸通道,静脉输液通道,心电图监测,静脉注射肾上腺素,必要时加用阿托品和利多卡因,以及应用一些其他药物,无效者予以电击除颤和心脏起搏,同时给予纠治酸硷与电解质平衡的失调,低氧血症等治疗措施,对易发心室颤动而药物预防无效的高危患者,可置自动除颤器。 预激综合征(Pre-excitation Syndrome) 分类及发病机理 心房的冲动使整个心室或心室的某一部分提前激动,或心室的冲动使整个心房或心房的某一部分提前激动,称为预激综合征。最常见的预激类型是心室预激伴有房室旁道(accessory atrinventricular Pathways)即kent束。这些旁道由心房肌样肌束组成,几乎可存在于环绕房室环的任何部位。Wolff-Parkiason-White综合症(W.P.w syndrome )一词适用于心电图上有预激表现且有阵发性心动过速发作的病人。 此外,还有三种异常的通道。房室结旁道束,即James纤维连接心房与房室结下部或希氏束,Lown-Ganong-Levine综合征即属此类。两种Mahaim纤维,包括从房室到心室的纤维称为结室纤维,和起源于希斯束或束支,附着于心室肌的纤维称为分支室纤维,结室连接时PR间期可能正常或缩短,而QRS波群为融合波,分支室连接产生正常的PR间期和固定的异常的QRS波群,以上四种旁道见图3-3-14。

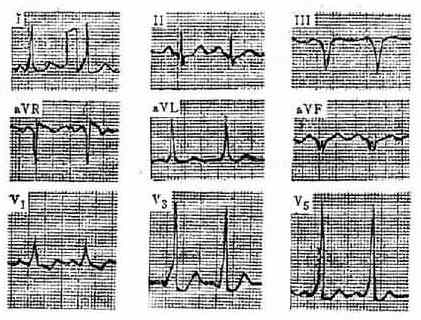

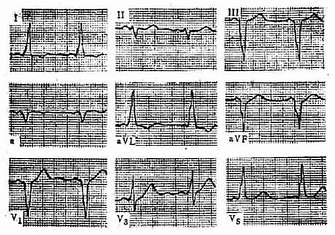

图3-3-14 预缴综合征的解剖分类 临床表现 预激本身不引起症状,但常导致快速性室上性心律失常发作。发生的室上性阵发性心动过速与一般阵发性室上性心动过速相似。发生心房颤动或心房扑动时,心室率可快达每分钟220-360次,而导致休克、心力衰竭、甚至猝死。 心电图检查 房室旁道顺行传导引起:①PR间期缩短(<0.12秒);②QRS波群升支起始部粗纯(delta波)和③QRS波群增宽的典型心电图改变。这种图形代表通过旁道的和通过希斯-浦肯野系统的心室除极的融合,其变形程度由各系统相应的除极作用决定。 按胸导联QRS波群的形态,预激可分为A型和B型。A型的预激波和QRS波群在各胸导联均向上(图3-3-15A),B型的预激波和QRS波群在V1导联向下,在左胸导联向上。(图3-3-15B)。 预激综合征伴阵发性室上性心动过速发作时,冲动常沿正常传导系统顺行传导,经旁道逆传,因而表现为QRS波群形态正常。约有5%的病人显示相反的图形,即通过旁道顺行传导,经希斯-浦肯野系统逆传,心室完全由旁道除极,引起宽阔QRS波群的心动过速。心房颤动和心房扑动也常见于预激综合征的病人,由于旁道没有象房室结那样的减慢传导的特性,此时心室率可能很快,甚至引起室颤。 对怀疑预激综合征的病人,行电生理检查的目的在于:①进一步证实诊断;②确定旁道的起源;③证明旁道对心律失常发生的作用;④确定旁道的不应期;和⑤选择正确的治疗措施。

图3-3-15 预激症群A型

图3-3-15 预激症群B型 治疗 心室预激病人可能无症状或偶然有快速心律失常而不伴有明显的症状。这些病人不需要电生理检查或治疗。如病人有频繁的快速心律失常发作并引起明显的症状,应给予治疗。 (责任编辑:泉水) |

第三节 心律失常(3)

时间:2006-07-22 21:44来源:大众医药网 作者:admin

顶一下

(9)

100%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 推荐内容

-