|

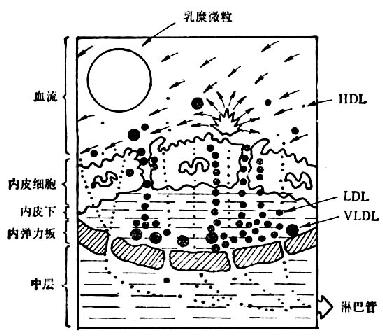

年龄:一般说来,动脉粥样硬化和冠心病的发病率均有随年龄而增加的趋势,中老年比较多见。我国人较西方人发病年龄推迟,病变程度也相对较轻。 性别:根据国内外临床资料,男性发病离高于女性,但女性在绝经期后则有所增高,这与雌激素分泌的改变有关。 脂质和脂蛋白代谢异常:大量资料表明,高胆固醇血症是本病的主要易患因素之一。国外大规模流行病学资料显示,血胆因醇含量在260mg·100ml-1以上者的冠心病的发病率为200mg·100ml-1以下者的5倍多。上海市心血管病研究所报告冠心病患者的血胆固醇含量显著高于健康对照组(183mg·100ml-1对160mg·100-1)。 关于高甘油三酯血症与本病的关系,目前的意见尚有分歧,但多数作用认为两者存在显著的正相关。 从高脂蛋白血症来看,除Ⅰ型外,其他各型均与本病的发病密切相关,尤以Ⅱ型和Ⅳ型发病率最高。 近年来的研究进一步表明,HDL-胆固醇是冠心病的负危险因素。其含量越低则冠心病的发病率越高。根据弗来明汉地区的调查资料,HDL-胆固醇低于35mg·100ml-1者,冠心病发病率为65mg·100ml-1以上者的8倍。国内资料也显示冠心病人的HDL-胆固醇含量显著低于健康人。 高血压:也是主要的易患因素之一。国外有报告提到心肌梗塞患者40~70%合并有高血压病。国内报告60%左右的冠心病患者俣并有高血压病。流行病学调查表明血压高者较血压正常者冠心病发病率约增高2~4倍。高血压病者易患冠心病机理尚未完全明了,可能与血压增高引起血液对动脉壁的应力增强,或与高血压病人血中某些化学物质有关,如儿茶酚胺和血管紧张素Ⅱ等含量增加,刺激内皮细胞,使动脉内膜通透性增强,致使动脉粥样硬化物质得以沉积其中。 吸烟:根据弗来明汉地区的调查,每天吸20支烟以下者冠心病死亡率为不吸烟者的1.5倍,每天吸20支烟以上者则高达3.2倍。分析表明,年龄越轻危险性越大。新近从香烟中已提炼出400种以上的化学物质,包括尼古丁、吡啶、丙烯醛、焦油和酚类等。虽然对这些物质与动脉粥样硬化的关系尚缺乏了解,但已证明吸烟时所产生的一氧化碳可与血红蛋白结合成一氧化碳血红蛋白,使原来的血红蛋白失去运载氧的能力。由此造成的缺氧状态,将对动脉内膜产生病理性的刺激,使局部的通透性增加,脂类更容易沉积于动脉壁中。 糖尿病:最常合并有心血管病变。据日本人糖尿病死因调查,其中全合并心血管病者男性达40%,女性则达65%。前瞻性研究表明,血糖增高的患者心肌梗塞的患病率2倍于血糖正常者。 肥胖:肥胖者冠心病患病率高。例如,北京普查的资料表明,超重者冠心病患病率为7.84%,非超重者为3.15%,两者有非常显著差异(P<0.01)。但也有认为肥胖本身并不是一个独立的易患因素,因为这些人常合并有高血压、高血糖和高血脂。新近的研究也指出肥胖者血中HDL-胆固醇含量显著偏低,提示其与冠心病的发生有一定的联系。 其他因素:缺少体力活动、精神过分紧张、家族史、高尿酸血症(痛风)、凝血机制、免疫功能以及其他环境因素(包括微量元素)等均与本病的发生有一定的关系。 综上可见,冠心病的发病是多因素的。各种因素之间并不是各自独立,而是彼此联系、相互作用的。前瞻性分析表明,具有二个以上易患因素者冠心病患病率显著增高。有人报告40~59岁男性无易患因素与有高血压、高胆固醇血症和心电图异常者的比较。有其中一项者冠心病的“危险性”高1.5倍,2项以上者高2.5倍,3项以上者则高达4倍。北京市冠心病协作组对高胆固醇血症、高血压、超重、吸烟、脑力劳动五个因素进行联合分析,结果显示,有1、2、3、4个易患因素者冠心病的患病率分别为无易患因素者的3、8、16、23倍。这些资料表明,对动脉粥样硬化和冠心病的防治应从多方面着手。饮食固然重要,但尚需包括其他措施。 ②发病机理:有关动脉粥样硬化斑块形成的学说提出不少,主要有如下几种: 损伤反应学说:是对早先脂质浸润学说的补充和修正。主要认为动脉粥样硬化的发生始于动脉内膜,在种刺激因素的反复作用下发生损伤,继而引起血浆脂蛋白的浸润和脂类的沉着。 已知正常动脉壁的内膜是由单层内皮细胞所组成。细胞之间存在着一定的间隙(约200~400Å),故除HDL和部分颗粒较小的LDLD和VLDL有可能进入动脉壁外,大量的致动脉粥样硬化脂蛋白流动于血液之中。病理情况下,例如在某些致动脉粥样硬化因素(如机械损伤、高血压、高血脂、免疫和炎症等)以及血管活性物质(如舒缓激肽、组织胺、儿茶酚胺、5-羟色胺、前列腺素E等)的作用下,内皮细胞受到损伤而收缩,以致细胞之间的间隙可增碱至900Å。此时血液中的大量脂蛋白(除乳糜微粒因颗粒太大外)将浸润到动脉的内膜中,继而引起内膜平滑肌细胞的增生,结缔组织和基质成分合成增加以及脂类沉积细胞内外,直至形成动脉粥样硬化斑块(图28-5)。这一假说已由免疫荧光、同位素标记和化学分析等实验加以证实。它可满意地解释上述多种易患因素在动脉粥样硬化和冠心病发病中的作用。

图28-5 损伤反应学说略图 血栓形成学说:认为动脉粥样硬化起源于动脉内膜表现血栓的形成。含有不同比例的纤维蛋白、血小板、红细胞和脂类的微栓子量早发生在动脉内膜表面,以后逐渐为增生的内膜所覆盖而结合到动脉壁中。最早的研究强调血栓由纤维蛋白所形成。近年来则认为血小板聚集是血栓形成的重要机理。根据这一学说,斑块中沉积的胆固醇和其他脂类被认为系来自血栓中的血小板或红细胞崩解后释出的产物。实际上是把斑块视为机体化的血栓。此学说虽也取得许多实验的支持,但仍有许多问题不能解释。 血管动力学学说:认为斑块的形成与动脉壁中局部因血液动力产生的应力的变化有关。它解释了高血压何以容易发生动脉粥样硬化以及动脉粥样硬化病变何以最常发生在动脉变叉、弯曲或移动度小的地方。 单无性繁殖系学说:认为动脉粥样硬化的每一病变均来源于动脉壁每一单个的平滑肌细胞。这一细胞在病毒、化学物质及其他环境因素的作用下不断增殖,进而形成类似于良性肿瘤的粥样斑块。 其他尚有毛细血管出血学说、脂类吞噬细胞转移学说等。 28.2.2 营养成分对血脂和动脉粥样硬化的影响 虽然,祖国医学在食疗方面有许多成就,但用现代科学方法研究营养万分对血脂和动脉粥样硬化的影响,则始于本世纪,尤其是近几十年。早先曾强调食物肿固醇在本病发生中起重要作用,随后又注意到脂肪的量和质的问题。近20年来,对糖和蛋白质的种类以及纤维素和现量元素等引起了足够的重视。兹分述于下: (1)胆固醇和脂肪 ①胆固醇:自从用胆固醇喂饲兔子,成功地造成类似人类的动脉粥样硬化模型以来,有关食物肿固醇与本病的关系一直引起人们的重视。调查表明,凡居民膳食中胆固醇含量高者,血胆固醇含量和冠心病的发病率和死亡率均相应增高,提示适当限制食物胆固醇摄入,对本病的防治可能会有好处。但在日常生活中对胆固醇的作用存在着两种片面的观点,其一是认为它是极其有害的东西,应从食物中予以排除。其实胆固醇是人体细胞的重要组成成分,也是某些重要激素及维生素合成的前体,具有重要的生理功能。体内一些重要器官如脑、肝脏等都富含胆固醇。机体一方面从外界摄取一定数量的胆固醇,另方面又在体内不断地合成。当摄入增多时,合成便相应减少;当摄入减少时,合成便相应增加,称为“反馈调节”。借助这种机制,体内的胆固醇得以维持在一个动态平衡的状态中。因此,进食适量胆固醇对人体并无危害。而且,由于胆固醇常与其他营养素一起存在于食物之中,故过分限制反而对人体健康不利。其二是认为对胆固醇摄入不必作任何限制,这种观点也是片面的。因为人体胆固醇的反馈调节机制毕竟是不完善的、有限度的。长期过多的胆固醇摄入可使这种机制遭受破坏,以至造成平衡失调,胆固醇堆积于组织,尤其是动脉之中,终至形成动脉粥样硬化和冠心病。这已为一系列尸检、动物实验、临床和流行病学的资料所证实。 根据营养学家的计算,大约每进食100mg食物胆固醇可使胆固醇含量增加1~2mg·100ml-1。食物中除蛋黄、动物内脏和脑以及某些甲壳类动物,如蚌、螺、蟹黄等含有大量胆固醇外,瘦肉、鱼类(包括多数淡水鱼和海鱼)含量均不太高。 胆固醇主要存在于动物界中,在植物界还存在另一类结构与其十分相似的固醇,称为植物固醇。它最常分布于植物油中,尤以麦胚油最为丰富。植物因醇的种类颇多,其中最重要的是β谷固醇。此种固醇随食物进入肠道后能竞争性抑制胆固醇的吸收,因而具有降低血胆固醇作用。但由于一般食物中含量不高,故其实际作用也较轻微。 ②脂肪:自然界中,脂肪的分布比胆固醇更广,一般食物中的含量也比胆固醇为高。因此,脂肪对血胆固醇含量的影响更加重要和复杂。其作用主要取决于脂肪酸碳链的长短及不饱和的程度。饱和脂肪酸可使血胆固醇含量增高,多不饱和脂肪酸(碳链上有两个以上双键)可使血胆固醇含量降低,而单不饱和脂肪酸(碳链上仅有一个双键)则影响不大。其间的关系可用下列公式表示之: △C=1.2(2△S-△P)+1.5△Z 式中△表示含量的改变,C表示血胆固醇,S表示食物中饱和脂肪酸含量,P表示食物中多不饱和脂肪酸含量,Z表示食物中胆固醇含量的平方根。可见,多不饱和脂肪酸的作用仅为饱和脂肪酸反向作用的一半。换言之,每进食1g饱和脂肪酸所引起的血胆固醇含量增高至少需要进食2g多不饱和脂肪酸才能抵消。 进一步的研究,还表明各个脂肪酸对血胆固醇含量和动脉粥样硬化的影响也不尽同。例如,饱和脂肪酸中肉豆蔻酸(C14)和软脂酸(C16)增高血胆固醇作用远较硬脂酸(C18)明显,而10个碳原子以下者对血脂无影响。多不饱和脂肪酸的降胆固醇作用与碳链长短及不饱和键数目有关。碳链越长、双键数目越多,降低血胆固醇作用就越显著。 实际工作中为了简便,常用P/S(即多不饱和脂肪酸/饱和脂肪酸)值作为评价一种食物营养价的指标。P/S值越高越好。表28-6列兴趣部分食物的P/S值。可见,多数植物油的P/S值都比较高,但其间相差很悬殊。因此,合理的选用颇为重要。多数动物油的P/S值均较植物油低,但鱼油则为例外。许多鱼类,不论河鱼或海鱼均含有大量的不饱和脂肪酸,和植物油比较,其碳链更长,不饱和程度更高(植物油主要为18碳二烯酸和三烯酸,而鱼油中22碳五烯酸和六烯酸占相当比例)。因而,对降低血胆固醇和防治冠心病更有好处。流行病学资料表明,鱼类摄入较多的居民。如生活在北极圈的爱斯基摩人以及日本和我国舟山群岛的渔民冠心病的发病率均显著偏低。临床上用鱼油治疗冠心病,随访病人19年,发现鱼油可使患者的血胆固醇含量下降,生活时间延长,死亡率降低,与未服鱼油的对照组比较,差异非常显著。近年来鱼油用于临床治疗高脂血症和冠心病的报告日渐增多。 表28-6 食物脂肪的含量(g.100g-1)及其脂肪酸成分*

*本表根据中国医学科学院卫生研究所编著的《食物成分表》及国外资料整理而得。表中P,S,N,分别代表多不饱和、饱和及单不饱和脂肪酸。 (责任编辑:泉水) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

28.2 营养和血脂及动脉粥样硬化(3)

时间:2006-07-22 22:10来源:大众医药网 作者:admin

顶一下

(5)

100%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:28.3 营养和心肌梗塞

- 下一篇:28 心血管疾病- -28.1 前言

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>