|

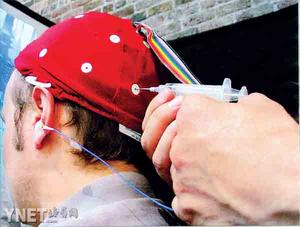

事实上,今天供职于“思维游戏”(MindGames)工作小组的科学家,就是充分利用人类医学进步的先行者。他们设计“头脑快车”的思路是:先让试验对象从事一些简单的动作(比如说抬一抬左手,握拳抓物),然后通过仪器捕捉试验对象进行这些动作时,大脑里哪部分区域会参与活动,神经元会发出什么样的讯号,然后,电脑分析并记录下这些活动的特点。下一次,试验对象只要脑子里想一下抬左手抓住某样物体,仪器就可以根据早已总结出的试验对象大脑活动的特点“读懂”他的想法,立刻向与电脑相连的机械手发出指令,让机械手代替试验对象执行他想进行的这个动作。 只动脑而不再动手的猕猴,仍可凭借意念控制箭头移动 近年, 美国新英格兰州布朗大学由约翰·多诺格赫博士领导的工作组第一次进行了一项鼓舞人心的实验。多诺格赫博士让一只受过训练的猕猴坐在电脑前,通过简单动作指挥屏幕上的一只箭头。这只猕猴根据以前接受过的严格训练,用爪子握住操纵杆去控制屏幕上箭头的位置,把它移动到屏幕中的小红圈里。每次它成功完成这个动作,会得到一大杯橘汁的奖励。 就在猕猴聚精会神为自己赢得更多橘汁的时候,连接在它运动区皮层上的320枚微型电极收集它大脑皮层发出的电子脉冲信号。与此同时,计算机把这些信号与猕猴的动作进行同步对比,分析出由哪些信号指挥猕猴移动箭头。采集到足够多的数据之后,科学家悄悄关闭了操纵杆与电脑屏幕的连接,启动另一套传感系统,让猕猴的大脑活动直接传递到电脑上。科学家欣喜万分地发现:只动脑而不再动手的猕猴,仍然可以凭借自己的意念把箭头移动到屏幕的红圈之中。 记者也当了一次“猕猴”,成功地用“思维”控制了电脑游戏 从那时的猕猴试验直到“头脑快车”出现之前,还没有人敢直接在人身上进行类似的实验,而是一直使用猕猴进行实验的。加里·麦克达比博士说:“用猕猴进行试验时,我们需要把传感器直接植入其大脑皮层,但是凭我们现在的外科水平,还不敢直接在人身上进行类似的手术。”不过,聪明的科学家现在已经想出折衷的办法,实验室一些工作人员作为志愿者,从今年开始已经陆续体验过“头脑快车”的滋味。 但是,接纳实验室以外的人体验“头脑快车”,这还是第一次。于是,记者半是兴奋半是忐忑地成为欧洲媒体实验室的一只“猕猴”。在麦克达比博士的指挥下,助手让记者戴上一个布满传感器的头盔,这些传感器可以透过颅骨感知到记者大脑里的电子活动,然后把采集到的数据传输到电脑里加以分析。 戴好头盔,他们让记者坐到电脑大屏幕前,开始解释今天的任务:“当游戏开始时,屏幕中央会出现一个叫做‘玛瓦格’(Mawg)的游戏小人,他站在悬崖边缘,你的任务就是指挥他尽量远离悬崖,千万别掉到下面去。你一定要集中注意力哟。” 所有人都站到记者周围。一个助手再一次较正了记者头盔的位置,另一个助手拿起注射器走到记者跟前。他把一种凝胶注射到头盔和记者颅骨之间,为的是加强两者的连接。游戏开始了,一个小小的箭头从屏幕左边出现,然后缓缓滑向右边,消失在屏幕边缘。接着,箭头再一次从屏幕左边出现,滑向右边、消失,如此周而复始……麦克达比博士让记者集中精力,用意念“抓住”箭头不再让它滑动。他说,这是为正式游戏所做的测试,计算机将分析记者的意念,摸清记者大脑里到底哪些电子活动负责指挥箭头移动。现在,“头脑快车”还只能分析一些简单的指令,比如说把箭头从左移动到右。那么到了将来,“它可以让箭头在大脑的指挥下,在屏幕上自由移动。” 不一会儿测试完毕,游戏正式开始了。这时记者脑子里只有一个念头:“千万别胡思乱想,把注意力集中到屏幕上,指挥你的小人。”说起来容易做起来难,记者一会儿想这样,一会儿想那样,念头东一个西一个地冒出来,屏幕上的游戏小人“玛瓦格”就像喝醉了酒一样忽左忽右,不一会儿就摔到悬崖下面。一次不成功,再来一次。这一次记者终于全神贯注,努力让“玛瓦格”躲到了远离悬崖的一侧,成功了。 这项技术将不仅仅用在游戏上,军事上将有更多应用 相信看到这里,电脑游戏玩家肯定是最先兴奋的一群人。麦克达比博士说:“这项科学成果将让电脑游戏步入新的阶段。以前的操作模式是,玩家的想法作用于手指,然后敲击键盘或挪动操作手柄,完成动作。现在则可以把种种想法直接作用于电脑屏幕之上,无疑大大缩短了反应时间,在‘反恐精英’这样争分夺秒的战略游戏中,更快往往意味着更强。” 但是,科学家费时费力,就是为了让电脑游戏玩家更爽一些吗?显然不是。麦克达比博士指出,一旦技术成熟,残疾人将会是最先受益的人群。“他们可以直接用大脑指挥自己的轮椅。”有科学家表示,人们甚至可以运用这项技术手脚不动地指挥其他电子机械,比如驾驶汽车。 这项技术在军事领域的应用也不可忽视。据报道,美国五角大楼下属的“尖端国防产品研究所”(Darpa),不但正密切关注这项技术的进展,更为其开发投资2400万美元。美国军方认为,如果把这项技术应用于战斗机的火控系统,将让飞行员实现真正意义上的“随心所欲”,为他在对抗中争取到1/10秒的时间。有时,胜利就在这一瞬中诞生。加里·麦克达比博士说:“我们开发这项技术,完全是为了民用。但是我也不能不承认,一旦这项技术成熟,肯定会被用在军事领域。” 来源: 北京科技报 (责任编辑:泉水) |

记者体验如何只用脑不用手玩电脑游戏(组图)

时间:2004-12-13 17:25来源:生物导航网 作者:admin

顶一下

(14)

100%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>

- 推荐内容

-

- “纳米受限水”中发现新水相

科技日报北京9月15日电 (实习记者张佳欣)据近日发表于《自然...

- 研究认为空气污染可能导致阿尔茨

新华社北京12月23日电(记者李雯)一个国际研究小组日前在美国...

- 天文学家观测到太阳系迄今最遥远

新华社华盛顿12月17日电 一个天文学家小组17日宣布,他们发现了...

- 一种麻醉药可快速缓解抑郁症状

新华社耶路撒冷10月6日电(记者陈文仙)以色列特拉维夫医...

- 美药管局批准首款小干扰RNA药物

新华社华盛顿8月11日电(记者周舟)美国食品和药物管理局...

- 人工智能技术可通过眼球运动判断

新华社北京7月30日电 人们常说眼睛是心灵的窗户。一个国际...

- “纳米受限水”中发现新水相

记者体验如何只用脑不用手玩电脑游戏(组图)

记者体验如何只用脑不用手玩电脑游戏(组图)  用意念玩电游初试成功 技术人员正在给测试者调试头盔 无论谁玩电子游戏, 肯定少不了键盘和操作手柄。在爱尔兰的都柏林,欧洲媒体实验室“思维游戏”(MindGames)工作小组的科学家,正在想办法让我们的思维与操作系统直接接轨。就在不久前,“思维游戏”(MindGames)工作小组取得一项新的进展。他们设计出的电子设备“头脑快车”(Cerebus),可以分析和解读我们大脑发出的电子讯号,然后把这些讯号转化成电子指令,反映到电脑屏幕上,可以对电脑游戏中的人物进行简单的控制。这项试验意味着我们的电脑游戏有可能和键盘与手柄时代告别。到了那时,坐在电脑前的众位玩家,动动脑子就可以指挥屏幕上的游戏人物破关斩将。法国《周末三日》两位记者走访了这家神秘的实验室,并亲自体验了如何用思维玩电脑游戏。 “头脑快车”可以分析和解读我们大脑发出的电子讯号 如果有人说我们可以通过“思维”指挥电脑游戏上的人物,人们会对他的话嗤之以鼻,觉得他的神经肯定不太正常。这到底有没有可能呢?记者来到欧洲媒体实验室,要亲自探查究竟谁是谁非。 展现在记者面前的“头脑快车”,是一套奇妙而并不“复杂”的装置。首先,试验者戴上一个装满传感器的头盔。然后,他脑子里的一些想法(比如说用手抓住桌上的水杯,再移动到另一张桌子上)会被传感器识别,并由传感器把采集到的行动讯号传递到与之相连的电脑上,电脑分析、破译这些讯号的含义,然后转化成电脑指令,发送给与电脑相连的机械臂上。接下来,机械臂代替试验者自己的手臂,去完成试验者心里想完成的动作。具有“心灵致动术”这种特异功能的人移动某些物体或完成某个动作,仅仅凭自己的意念而不必借助外力。那么使用“头脑快车”完成同样的事情,就需要连接传感器、电脑等外部设备,在它们的帮助下完成。虽然还不如特异功能者那样自由而随心所欲,但听起来已经有些不可思议了。不过,“思维游戏”工作组的科学家告诉记者,关于“头脑快车”的一切,都可以用科学的方法加以解释,“它的成功是近十年科学家对人类大脑研究成果的结晶。” 在头盔和颅骨间注射凝胶,以便让传感器更好读取大脑的电子活动 科学家设计的“头脑快车”可以破译出大脑所发出的电子讯号

用意念玩电游初试成功 技术人员正在给测试者调试头盔 无论谁玩电子游戏, 肯定少不了键盘和操作手柄。在爱尔兰的都柏林,欧洲媒体实验室“思维游戏”(MindGames)工作小组的科学家,正在想办法让我们的思维与操作系统直接接轨。就在不久前,“思维游戏”(MindGames)工作小组取得一项新的进展。他们设计出的电子设备“头脑快车”(Cerebus),可以分析和解读我们大脑发出的电子讯号,然后把这些讯号转化成电子指令,反映到电脑屏幕上,可以对电脑游戏中的人物进行简单的控制。这项试验意味着我们的电脑游戏有可能和键盘与手柄时代告别。到了那时,坐在电脑前的众位玩家,动动脑子就可以指挥屏幕上的游戏人物破关斩将。法国《周末三日》两位记者走访了这家神秘的实验室,并亲自体验了如何用思维玩电脑游戏。 “头脑快车”可以分析和解读我们大脑发出的电子讯号 如果有人说我们可以通过“思维”指挥电脑游戏上的人物,人们会对他的话嗤之以鼻,觉得他的神经肯定不太正常。这到底有没有可能呢?记者来到欧洲媒体实验室,要亲自探查究竟谁是谁非。 展现在记者面前的“头脑快车”,是一套奇妙而并不“复杂”的装置。首先,试验者戴上一个装满传感器的头盔。然后,他脑子里的一些想法(比如说用手抓住桌上的水杯,再移动到另一张桌子上)会被传感器识别,并由传感器把采集到的行动讯号传递到与之相连的电脑上,电脑分析、破译这些讯号的含义,然后转化成电脑指令,发送给与电脑相连的机械臂上。接下来,机械臂代替试验者自己的手臂,去完成试验者心里想完成的动作。具有“心灵致动术”这种特异功能的人移动某些物体或完成某个动作,仅仅凭自己的意念而不必借助外力。那么使用“头脑快车”完成同样的事情,就需要连接传感器、电脑等外部设备,在它们的帮助下完成。虽然还不如特异功能者那样自由而随心所欲,但听起来已经有些不可思议了。不过,“思维游戏”工作组的科学家告诉记者,关于“头脑快车”的一切,都可以用科学的方法加以解释,“它的成功是近十年科学家对人类大脑研究成果的结晶。” 在头盔和颅骨间注射凝胶,以便让传感器更好读取大脑的电子活动 科学家设计的“头脑快车”可以破译出大脑所发出的电子讯号