|

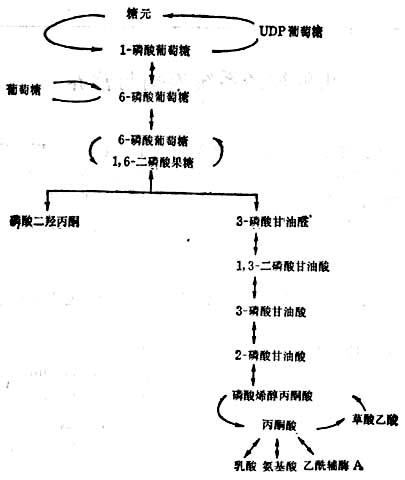

36.1 脑血管病 脑血管病是一种危害人民健康,威胁生命,影响劳动力的常见病和多发病。 36.1.1 病因 高血压病,动脉粥样硬化是脑血管病潜在的最危险因素,约占老年性脑血管病的80~85%。据Dallocchio报告高血压患者收缩压超过25kPa(190mmHg)时,发生脑出血的危险性就增加6倍,舒张压超过15kPa(110mmHg)时,发生脑出血的危险性就增加5倍,而且其死亡率要增加1倍。脑血管疾病除脑出血外,也包括脑血栓、脑栓塞引起的脑软化。此外,如血胆固醇增高,造成血管壁通透性增加及类脂质在血管壁内的沉着而引起的脑动脉粥样硬化症等,都是脑血管病的致病原因。 36.1.2 临床症状和特点 脑血管病的病情特点是发病急、变化快、病情重、危险性大。临床症状取决于病变性质裁(出血或缺血、部位、损害程度和代偿情况等)。 (1)全脑症状头痛、头晕、呕吐、嗜睡、意识迟钝、精神障碍、严重时可昏迷。 (2)局部症状 ①颈内动脉系统偏瘫、偏盲、偏身感觉障碍,优势半球损害时,可产生运动性或感觉性失语、失用、失读等。 ②椎脊底动脉系统眩晕、复视、眼震、声音嘶哑、吞咽障碍、感觉异常(特别是咀唇和面部周围)、共济失调,猝倒发作等。 36.1.3 营养治疗 (1)碳水化物 成年人脑的重量约1400g,约占体重的2.5%,在基础代谢的条件下,脑的氧耗量却占全身氧耗量的20%,以全脑计算氧耗量约50ml·min-1,需葡萄糖70ml·min-1。中枢神经系统每天要消耗120~130g葡萄糖作为能源,才能维持正常机活动。葡萄糖在脑的代谢途径为糖酵解作用。但中枢神经系统的糖酵解过程与肝脏不同,主要是其糖原异生作用少。故可不考虑糖原异生情况。下图为脑中糖酵解的途径。 中枢神经系统糖原储备量很少,脑细胞中糖原储备量也非常低。因此,中枢神经系统能量的产生,主要依靠血液循环提供的葡萄糖进行需氧氧化。为了维持正常机能活动,每分钟约有750~1000ml含氧和葡萄糖的血液流经脑,才能维持脑的正常机能活动所需的能量。因此,脑循环对维持脑组织的新陈代谢和维持内环境的稳定都很重要。而糖代谢是脑能量的主要来源,脑组织所用的糖,绝大部分是葡萄糖,脑细胞摄入葡萄糖主要靠细胞质中的已糖激酶发挥作用。脑组织所用的小部分糖是从血液循环中摄取的非糖物质如乳酸、丙酮酸、α-酮戊二酸、酮体等进行氧化后而供给的能量,但含量很低,不能满足需要。因此,只能依靠外源性的葡萄糖,通过血液功能。所以当脑血液循环发生障碍或血糖降低时,脑就发生严重功能障碍,如乏力、出汗、神智不清、昏迷。一般血糖含量低于600~700ml·L-1时,主要表现为乏力、面色苍白、心慌、多汗等。当血糖含量低于450ml·L-1时,就会引起低血糖或昏迷,如血糖降至120ml·L-1以下,耗氧量又进一步降低,可出现深度昏迷、痉挛或癫痫,这些症状都能刺激脑功能亢进、加快血液循环并促进糖酵解和三羧酸循环,使氧耗量超过2倍以上。有时还可以刺激钾浓度改变,而钾的浓度改变,又可引起糖代谢变化,因而更增加氧的消耗。此时,立即静脉注射葡萄糖溶液,则低血糖很快消失。 对于脑血管病患者,每日可供给碳水化物350~400g应多用单糖及双糖类食品如水果、蜂蜜、蔗糖、牛奶等(见表36-1)。这些食品能迅速转化为葡萄糖,以维持脑循环和脑细胞的新陈代谢。神智清楚病人可口服流质饮食,每日5~6餐,如牛奶冲藕粉加糖,豆浆冲鸡蛋加糖,鲜果汁、酸牛奶、过箩粥或米汤等。昏迷病人应注意维持营养和水、电解质平衡,如无消化道出血,可给与鼻饲高热量混合奶或高热量鼻饲流质,每日4~5次。

图36-1 脑的糖酵解途径 此外,碳水化物与动脉硬化及高脂血症有密切的关系。高脂血症原因之一是高脂肪,另一种因素是由高碳水化物引起。而高脂血症又易引起动脉硬化。有人曾试验给成年男子每日500g碳水化物(全部是蔗糖)时,血中总脂和甘油三酯增加,胆固醇不变。如给予淀粉,则总脂和胆固醇减少。另外,用标记碳水化物进行试验,发现果糖对血甘油三酯影响比蔗糖大,表明果糖在体内更易合成脂肪。所以不同种类的碳水化物,对血脂的影响也不相同。但是也有不同的看法,如国际动脉硬化协会曾经调查了14个冠心病地区的人,发现蔗糖消化量与血清胆固醇无关。碳水化物突然增加,如将原来食入的45%增至80~90%,也能同样引起血清甘油三酯增高。故目前对单糖、蔗糖与甘油三酯的关系尚不明确,对动脉硬化症由碳水化物所供给的热量,应占总热量的百分比,也尚无确切报道。 表36-1 各类食物含碳水化物数量(以100g计)

(2)脂肪与胆固醇膳食中的脂类与动脉粥样硬化有密切的关系,长期食用大量脂肪或胆固醇时,可引起动脉硬化,如Antischkow用大量胆固醇喂兔,引起动脉硬化。Keys在1952~1956年流行病学调查表明,热量摄入的40%由脂肪供给的地区,动脉硬化发病率明显增高。有的国家居民膳食中动物脂肪及胆固醇低,则血胆固醇也低,动脉硬化发病率也低。如班图族或日本人移居住在夏威夷或美国,因脂肪摄取量增加,血脂亦随着升高,动脉硬化的发病率也不断增高。 膳食中脂肪的质比量对动脉硬化的影响更为重要。如丹麦居民每日膳食脂肪摄入量平均为140g,英美为120g,丹麦摄入量多,但其动物脂肪量少,因此其冠心病发病率、死亡率都低。动物脂肪中含胆固醇,植物油中不含胆固醇。动物脂肪中除鱼由含不饱和脂肪酸较多外,皆含有较多的饱和脂肪酸,而植物油中除棷子油外,皆含不饱和脂肪酸。饱和脂肪酸对血胆固醇的影响取决于链的长度,软脂酸和豆寇酸可使胆固醇明显升高,硬脂酸和中链脂肪酸能使血甘油三酯升高。 不饱和脂肪酸降低血胆固醇水平的机理,至今尚未完全阐明,可能因不饱和脂肪酸能促进胆固醇氧化为胆汁酸而排出体外的缘故。多不饱和脂肪酸虽然有降低胆固醇的作用,但摄入过多,促使过氧化物增多,而过氧化物的堆积能破坏细胞膜,对机体不利。此外,有肥胖病人摄入多不饱和脂肪酸过多,易引起胆结石病。因此,有人建议多不饱和脂肪酸与饱和脂肪酸的比值(P/S)以大于“1.5”,小于“2”为宜。鱼油、家禽的油脂和许多植物油中含多不饱和脂肪酸,因此,为预防动脉硬化,可常食鱼类、鸡鸭类、豆类及植物油较好。下表为几种油脂的脂肪酸含量。 表36-2 几种油脂的脂肪酸含量(g·100g-1)

膳食中胆固醇含量对血胆固醇也有影响。多数实验资料证明,限止膳食胆固醇,有降低血胆固醇的作用。但也有证明膳食胆固醇对血胆固醇的影响小于膳食脂肪的作用。原因是膳食胆固醇在肠道的吸收率较低,一般为30%,若摄入量增至2~3g时,其吸收率更低,仅为10%,这可能与膳食胆固醇对内源性胆固醇有反馈作用。若摄入多,其体内合成则减少。故有人提出限制膳食胆固醇的意义不大。但对于脑动脉硬化的患者,大量脂类物质可在血管壁中沉积,加速动脉硬化的发生和发展。胆固醇的摄入量应限制在150mg以下。 (责任编辑:泉水) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

36.1 脑血管病

时间:2006-07-22 22:10来源:大众医药网 作者:admin

顶一下

(5)

100%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:36.2 球麻痹和假性球麻痹的营养治疗

- 下一篇:36 几种神经系统疾病与营养

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>