|

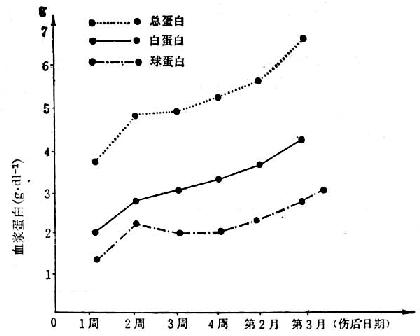

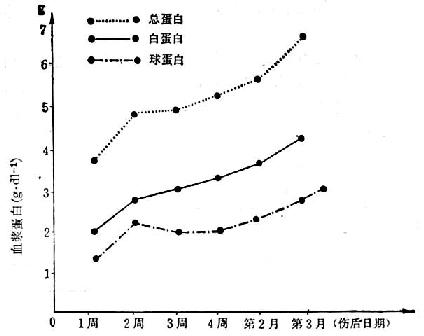

33.3 烧伤对内脏功能的影响 33.3.1 对神经内分泌的影响 严重烧伤后,中枢神经、自主神经、内分泌系统功能破坏或失调,“内环境”的稳定遭到了破坏。在应激状态下,交感神经-肾上腺髓质系统受到刺激,以致在烧伤后,儿茶酚胺、肾上腺皮质激素、醛固酮、垂体后叶分泌的抗利尿激素、垂体前叶生长激素的量均有增加。 儿体酚胺对心血管有强烈的作用,过多时可造成内脏缺氧,缺氧使乳酸增多,产生代谢性酸中毒。由于缺氧组织中还原型辅酶Ⅰ和Ⅱ(NADH、NADPH)增多,CO2减少,这都能抑制三羧酸循环,糖原异生和糖酵解。因此,使整个能量代谢受到破坏。儿茶酚胺排出量的增多与烧伤严重程度呈平行关系。在整个烧伤病程中,手术切痂、植皮以及严重的全身感染(败血症),增可置机体于应激状态下,使儿茶酚胺的排出量再度增加。 在严重烧伤后肾上腺皮质激素的分泌功能立即亢进。当病情好转时,分泌功能即可恢复正常。在休克、手术或败血症过程中,肾上腺皮质功能又可能重新处于亢进状态。 醛固酮的增加见于烧伤体液渗出期,是烧伤后应激反应的表现。它的增加可促使钠潴留(促进远端肾小管将钠离子重吸收)与钾排泄。 抗利尿激素(ADH)的主要作用是维持机体细胞外液渗透压的相对稳定,伤后它的分泌增加是机体的自卫反应。并因此可引起伤后早期发生少尿或无尿。此外,血容量下降时也可引起ADH的分泌,以致发生少尿或无尿。 烧伤及其它应激情况,均可引起垂体前叶生长激素的分泌增加。受伤后8~10天,在康复期合成代谢时,血液中有高浓度的生长激素。生长激素可增强氮和钾的潴留。烧伤体克期后,尤其是康复期临床上使用苯丙酸诺龙注射剂(Injection Anoroloni Phenylpropion-atis)、或康力龙片(Tabeiiae Stanozololi)等蛋白质合成激素,可促进蛋白质合成。使肌肉增长,体重增加,同时减蛋白质分解,降低氮血症,并可刺激骨髓造血机能,使红细胞、白细胞增加,病人精神状态好转。 33.3.2 对造血系统的影响 严重烧伤引起周围血液和骨髓的变化,是烧伤病理生理的重要改变之一。近年来对这方面的了解有所深入。 (1)血浆蛋白的变化严重的大面积烧伤,可通过创面渗出大量蛋白质液体(平均每公斤含40~60g蛋白质),24h内血浆丢失可达血容量的50%,引起血液浓缩,白蛋白减少。通过创面渗出的白蛋白多于球蛋白,血浆蛋白比例倒置,低蛋白血症的严重程度和持续时间与烧伤面积的大小有关。广泛的全层皮肤烧伤时,当血浆蛋白含量下降到40~55g·L-1时,出现严重的持续低蛋白血症。通过计算表明,烧伤后组织分解代谢的蛋白质丢失量比从血浆内丢失的蛋白质量要大得多。 烧伤面积少于体表面积的10~15%时,血浆蛋白在一周左右即可恢复正常。但是在大面积烧伤(广泛的全层皮肤受损)中,由于从创面不断渗出血浆,可使低蛋白血症进一步加重。低蛋白血症与肝脏合成白蛋白的速率减慢也有关系,血浆白蛋白的减少甚至可以达到水肿的程度。 北京积水潭医院20例大面积烧伤病人烧伤后血浆蛋白均明显下降,以后逐渐上升(图33-5、33-6)。烧伤面积>71%的病人血浆蛋白于伤后3个月恢复至5.9g,白蛋白4.2g。烧伤总面积<70%的病人伤后3个月血浆蛋白恢复至6.6g,白蛋白4.1g。20例中血浆蛋白(A/G)倒置的,全部是烧伤总面积≥71%的病人(表33-3),伤后4个月比例始恢复正常。 表33-3 20例严重烧伤血浆蛋白比例(A/G)倒置情况分析

该院在重度烧伤病人中,曾观察到血清IgG、IgA于烧伤后均迅速下降,IgG于一周恢复正常,IgA于伤后两周左右恢复正常,IgM波动在正常范围下限,在败血症发生前或同时,球蛋白下降与烧伤严重程度有关,烧伤愈重下降愈明显。Candor提出IgG下降与烧伤死亡率有很大关系,降低到正常的35%,是死亡的危险边界。 临床上对烧伤后的低蛋白血症,需要应用浓缩白蛋白或血浆进行治疗,同时加强营养。近年,国内外对严重烧伤病人免疫球蛋白下降,由静脉补充非特异性的免疫球蛋白,获得了较好的治疗效果。

图33-5 15例(烧伤面积70~90/Ⅲ°40~90%)烧伤后血浆蛋白的变化

图33-6 5例(烧伤面积55~70/Ⅲ°40~70%)烧伤后血浆蛋白的变化 (2)红细胞的变化及烧伤后贫血在烧伤后最初的2~24h内,红细胞由于热力作用的破坏而丢失,使红细胞的总数减少。在以后的36~72h内,红细胞可继续减少,丢失量较前一阶段更大。在体外,血液加热超过50℃即可导致红细胞破裂,同时形成小球形红细胞受热后的红细胞变得脆弱和易于溶解。在烧伤不久以后,有人在显微镜下观察到小球形红细胞占红细胞的5%,同时有碎裂的红细胞。 关于深夜烧伤后红细胞早期破坏的原因:①在烧伤区域的红细胞受热力的直接影响发生溶血,并立即产生血红蛋白血和血红蛋白尿;②在烧伤后的24~48h,有些红细胞受到热的损害而变形,脆性增高,终于在不长的时间内破裂;③在烧伤部位的组织的毛细血管内发生栓塞,聚积在这些扩张血管内的红细胞部分不反回血循环,引起血流停滞,造成大最红细胞丢失。 有人采用51Cr和32P标记红细胞的方法,测定烧伤病人在烧伤48h内红细胞丧失量的变化。Ⅲ度烧伤在15%以下,伤后48h不出现有临床意义的红细胞丧失。Ⅲ度15~40%,伤后6h红细胞丧失量达12%,24h为18%。少数病人在伤后6h丧失量可超过30%。Ⅲ度面积>40%者,伤后48h平均丧失量可达正常红细胞总量的40%。从而证实了红细胞的破坏与烧伤面积大小成正比(表33-4)。 表33-4 烧伤面积与红细胞的破坏率

烧伤后期的红细胞破坏,可见于急性感染期。红细胞破坏可能与严重感染(毒血症与败血症)而使红细胞丢失速率增快,或烧伤后造血功能紊乱有关。 严重烧伤病人常并发贫血。引起贫血的原因可能为:①热力致使红细胞破坏;②营养不良,低蛋白血症,长时间的负氮平衡;③烧伤创面不断渗血(包括红细胞),多次手术切痂与取皮而失血,深度烧伤大血管破裂;④胃和十二指肠溃疡出血;⑤细菌感染,细菌侵入体内以及胃肠粘膜的渗出;⑥烧伤后营养代谢的变化引起血红蛋白合成紊乱;⑦大量输注混合血浆引起获得性溶血;⑧药物中毒或药物的副作用等。 (3)白细胞的变化白细胞增高开始于烧伤后30min到2h内,6~48h增加达到高峰,同时中性粒细胞增多,淋巴细胞减少。伤后3天白细胞开始下降,当发生创面感染与败血症时,白细胞又再度增多。 化学烧伤(如磷吸收中毒),瓦斯爆炸(煤气含一氧化碳)和严重败血症病人可见到白细胞减少。 一般认为烧伤早期的白细胞增多是因热力引起的全身反应之一。也可能和大量体液丢失、血液浓度有关。第二次增多则由于炎症反应所致。白细胞是吞噬细胞的一种,烧伤后的感染,特别是在创面脓毒症和败血症时,白细胞发生形态上及数量与质量上的变化。严重败血症时(尤其是固紫染色阴性杆菌感染时),白细胞的数量往往下降,尤其是中性粒细胞减少,同时形态上也有变化。最常见的是在胞浆中出现中毒颗粒,空泡和白细胞呈现碎片与溶解。严重烧伤后的白细胞内碱性磷酸酶活力增高。 (4)血小板变化烧伤休克期,血小板增高是因为血液浓缩。伤后7~14天浓缩消失,血小板也下降。烧伤面积超过40~50%,血小板可降至100000/mm3。烧伤康复期创面愈合又恢复正常。烧伤后并发严重败血症时,血小板可降至1200/mm3。 一般认为血小板减少是消耗的表现。动物实验揭示,烧伤早期血小板减少,是由于血小板受到破坏或积聚在烧伤焦痂附近的皮肤所致。败血症时血小板减少,根据动物实验结果,可能是因为骨髓内多核巨细胞受到抑制所致。 (责任编辑:泉水) |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

33.3 烧伤对内脏功能的影响

时间:2006-07-22 22:10来源:大众医药网 作者:admin

顶一下

(5)

100%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:33.4 烧伤的临床过程

- 下一篇:33.2 烧伤的代谢反应

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>