|

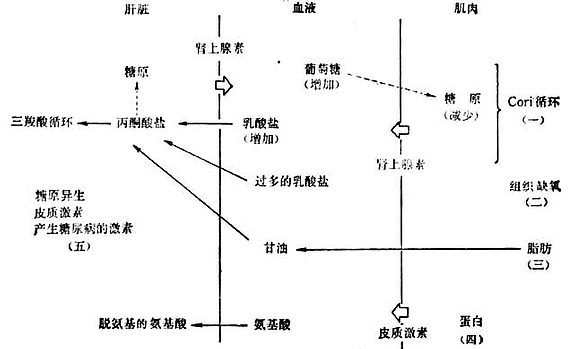

烧伤的水肿液中含有甘油三酯、胆固醇、磷脂及未酯化脂肪酸等。烧伤部位流出的淋巴液中亦含有较多的上述脂类。 脂肪代谢受多种激素及交感神经活动的调节,儿茶酚胺、甲状腺素、胰高血糖素及皮质激素均可促进组织内甘油三酯分解为甘油及脂肪酸(脂解),胰岛素及前列腺素则可抑止脂解。 Dolecek等及Birke等观察到烧伤病人血浆内未酯化脂肪酸水平上升。烧伤后未酯化脂肪酸的含量增加,数日后开始下降。烧伤面积愈大,这种变化也愈大。作者计算,未酯化脂肪酸的增加表明脂肪代谢转换高于正常,约相当于每日8400~12600kJ(2000~3000kcal)。 在兔的实验中,Harvengt也发现烧伤后血浆未酯化脂肪酸迅速上升,烧伤后第三日可达正常的4倍,其中相当大一部分进入肝脏。病理检查可见到肝细胞内有明显的脂类聚积。这与死于烧伤的病人,尸检时经常能见到脂肪肝是相符的。他认为这是烧伤时存脂动员到肝内的改变。Carlsor认为,肝内出现大量脂肪,可能是由于动员的脂肪酸在数量上超过了代谢的需要,他提出给病人静脉输注脂肪乳剂以补充膳食脂肪的摄入,或使病人处于温暖干燥的环境内以降低氧耗。这些治疗手段,可以减少未酯化脂肪酸增加的程度。 烧伤后脂类成为体内的主要燃料。Kinney提出,应激病人产生的热能80~85%来自脂类的氧化。但烧伤后,很少发生酮血症或酮尿症,表明脂类的氧化并未受到阻碍。 33.2.4 糖类代谢 1877年Claude Bernard观察到出血性休克后可以发生高血糖。近年来的研究表明:创伤、烧伤及其它应激状态时,肾上腺素分泌可诱发血糖的迅速升高。有时血糖过高可持续一段较长的时间,偶尔还可能复发。这种反应在烧伤病人中较为常见,而且也较为严重。大面积烧伤病人中有半数于伤于2h内出现高糖血症。烧伤早期也出现乳酸增多的酸血症(同时也有程度较轻的丙酮酸增加)。烧伤早期发生的血糖增加,其来源为肝内的糖原,在肝脏排出葡萄糖的同时,肝静脉血内钾离子含量增加,虽然肌肉内的糖原不直接分解为葡萄糖,但血内增加的葡萄糖是肌糖原通过无氧代谢分解为乳酸而来的。这部分乳酸经血液进入肝脏,于是产生了乳酸增多的酸血症。 肝内糖原含量与病人的营养状态,烧伤后时间的长短,肾上腺素引起的糖原分解与糖原异生之间的平衡变化都有关系。 烧伤后糖代谢的变化受肾上腺素、肾上腺皮质激素与胰高血糖素的影响。在烧伤的应激状态下,肾上腺皮质激素,儿茶酚胺及致糖尿激素的分泌都有增加,促进了糖原异生。胰岛素对肝脏糖原异生的抑制作用受到阻抑。严重烧伤时胰岛素与胰高血糖素之比值(I/G),较低,恢复后升高。交感神经、儿茶酚胺均可刺激胰高血糖素分泌,抑制胰岛素的分泌,造成高血糖和胰岛素抵抗等一系列变化,导致蛋白质分解代谢及糖原异生。从图33.4中可以看出:创伤后组织蛋白质发生分解,释出氨基酸进入肝脏进行脱氨基,形成的酮酸可转变成葡萄糖、脂肪或氧化供能;另一方面脂肪分解成为脂肪酸及甘油,甘油在肝内转化为丙酮酸,再合成葡萄糖或进入三羧酸循环中的有氧代谢。

图33-4 创伤后碳水化物代谢变化图解 粗箭头表示分解增加,虚线箭头表示功能可能发生障碍。 Kinney发现,严重损伤病人的葡萄糖代谢和氧化均较正常时加速一倍,血糖水平上升,病人卧床休息时的CO2排出较正常时增加70%。通过计算发现,由脱氨基的氨基酸和脂肪分解形成的甘油产生的葡萄糖以及静脉输入的葡萄糖仅占这些病人体内合成的葡萄糖的60%,这就提出了关于糖原异生还有其它途径的问题。后来又发现,感染在造成葡萄糖代谢增加方面占很重要的地位。在没有感染时,葡萄糖的代谢和氧化基本接近正常。证明组织的严重消耗并不是糖代谢某些方面发生异常的原因。Kinney认为;烧伤后糖原异生加速的目的是为了给体内某些合成与代谢过程提供能理。例如,提供脑组织所需的葡萄糖。 不少烧伤病人都有糖耐量降低。糖耐量降低的发病机制看来是与肝脏内和细胞内出现胰岛素抵抗有关。胰岛素是体内促进合成代谢的主要内分泌激素。肾上腺皮质激素可以抑制葡萄糖酵解,促进糖原异生;肾上腺可以使体内的糖原储备减少,促进高糖血症的发生,并引起脂解。致糖尿激素可以促进糖原分解及糖原异生并抑制组织对葡萄糖的利用。而胰岛素则具有与上述激素相反的作用。 某些烧伤病人于伤后早期或二周内出现高糖血症,并可持续一段时间,但尿中没有酮体。证明在某些病例中,高糖血症肯定与烧伤有关。这种情况称为“烧伤假糖尿病”或“烧伤应激性糖尿病”。有时可能很严重;甚至造成死亡。 为了补偿烧伤后体内过度的分解代谢,常常令病人进食高热量和高糖的食物,每日16800kJ(4000kcal),也可能产生不良后果。由于多数烧伤病人胰岛素均有不同程度的耐受性,单纯的糖原异生并不能使血糖上升到如此高的水平。不少病例只有用高糖的摄入来解释体内大量葡萄糖的排出。摄入过多的糖可能导致胰腺功能障碍。在发生高糖血症的烧伤病人的胰腺病理检查中,发现了胰岛细胞有受损害的表现。但根据胰岛细胞的核分裂象来看,这种损害是可逆的。烧伤后存活的病人中不再出现糖尿症也证明了此点。 33.2.5 酸碱平衡紊乱 烧伤后常见的酸碱平衡紊乱是代谢性酸中毒、呼吸性酸中毒和急性缺钾性碱中毒。 (1)代谢性酸中毒人体内能量的产生来自体内的生物氧休。人体在生物氧化过程,不断释出氢离子,二氧化碳及其它酸性物质。但大面积烧伤后,休克、感染等均可使三羧酸循环运行障碍,使糖、蛋白质及脂肪氧化不全,产生的乳酸、丙酮酸、酮体等酸性物质在体内聚积,造成代谢性酸中毒(pH<7.2)。代谢性酸中毒的临床症状是:周围血管扩张、口唇樱红、软弱、思睡、头痛、恶心、呕吐、尿少、出汗、视神经乳头水肿、神志恍惚,昏迷、呼吸深而有力。 代谢性酸中毒多见于严重烧伤的早期。主要原因是:①低血容量、血管收缩、血液浓缩、细胞凝集、微血栓形成等原因,以致细胞缺氧,产生无氧酵解,结果乳酸、丙酮酸、磷酸等酸性物质增多;②严重烧伤后由于有效血循环量不足,心输出量下降,血压偏低,醛固酮增加,排尿量减少,酸性代谢产物不能迅速从肾脏排出,因而体内酸性代谢产物积聚;③早期输入过多的偏酸性溶液,碳酸氢钠补入不足;④严重感染,饥饿,肝、肾功能不全;⑤严重烧伤早期肺功能不好,引起呼吸不畅,产生低氧血症,因缺氧而产生酸性代谢产物聚积。 (2)呼吸性酸中毒严重烧伤往往因呼吸道梗阻和严重肺部并发症引起呼吸不畅,同时二氧化碳聚积引起呼吸性酸中毒。此外,因麻醉或其它药物也可引起呼吸抑制,并发脑水肿、感染等以使呼吸减慢,均可引起呼吸性酸中毒。 (3)急性缺钾性碱中毒急性缺钾时,细胞内钾离子渗出,细胞外的钠离子及氢离子进入细胞内,细胞外液中的氢离子浓度降低,pH值上升形成碱中毒(pH>7.5)。碱中毒的临床症状是:周围血管收缩、头痛、恶心、呕吐、感觉异常、手足搐搦、呼吸浅弱。当烧伤后血清钾离子浓度下降,临床上出现碱中毒症状时,纠正的办法是补钾离子,而不是补给酸性药物。 (责任编辑:泉水) |

33.2 烧伤的代谢反应(2)

时间:2006-07-22 22:10来源:大众医药网 作者:admin

顶一下

(2)

100%

踩一下

(0)

0%

------分隔线----------------------------

- 上一篇:33.3 烧伤对内脏功能的影响

- 下一篇:33 营养与烧伤- -33.1 前言

- 发表评论

-

- 最新评论 进入详细评论页>>